|

L’armillaire est un champignon Basidiomycète Agaricale,

responsable d’un pourridié « pourridié agaric »

sur la plus part des végétaux ligneux (C.T.G.R.E.F., 1980 &

GUILLAUMIN, 1985).

Des travaux de

GUILLAUMIN. et BERTHELAY, 1981 et RISHBETH, 1982 (in GUILLAUMIN,

1985) ont montré qu’il existe de différentes espèces

d’armillaire qui diffèrent par de nombreux caractères (répartition

géographique, écologie, pouvoir pathogène etc.).

L’armillaire se développe

surtout sur les arbres affaiblis, carencés ou attaqués par des

insectes et exceptionnellement sur les arbres bien venants.

L’armillaire est fréquemment

observé sur des arbres dépérissants où morts. Il apparaît

donc que ce champignon, composant normal de la flore mycologique

des chênaies, modifie son comportement et devient parasite

lorsque les arbres sont affaiblis (GUILLAUMIN. et al. 1984).

|

|

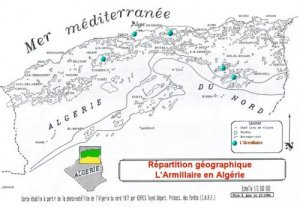

Répartition

géographique:

L’armillaire est

signalé en Australie, en Afrique et en Europe (LANIER, 1986a).

Elle se retrouve surtout le pourtour méditerranéen et ce

comporte en parasite de faiblesse sur les racines (LANIER, 1986b).

En Algérie l’Armillaria

mellea a été signalé sur cèdre de l’Atlas dans la forêt

de Belezma (Aurès) (ANSELMI, 1984), des forêts du Parc National

de Chréa (Blida), et Parc National de Teniet-El-Had (Ouarsenis)

(LANIER, 1986b), et a été retrouvé sur chêne zeen et chêne liège

dans la forêt de Baïnem par l’Équipe de pathologie du Département

de Protection des Forêts. (I.N.R.F.).

|

|

|

|

Biologie

(voir

schéma  d’après SAI, 1997).

d’après SAI, 1997).

Les carpophores

apparaissent en touffe à l’automne au pied des arbres morts ou

à proximité et ou sur des souches en décomposition.

Germination des basidiospores

qui donne des mycélium indifférenciés

Ce

mycélium va se différencier dans le sol en Rhizomorphes

souterrains en forme de lacets noirs qui vont se croître

dans le sol et infecter d’autres racines. La propagation d’un

arbre à un autre se fait par le contacte des racines malades et

des racines saines (C.T.G.R.E.F., 1980; GUILLAUMIN, 1985 &

SAI, 1997).

Ces Rhizomorphes

souterrains naissent au niveau des collets des Rhizomorphes

sous corticaux que l’on découvre soulevant l’écorce, de

formes aplatis, blancs à bruns en vieillissants plus au moins

ramifiés qui forme un mycélium blanc (aspect de peau de chamois)

(C.T.G.R.E.F., 1980).

|

Les carpophores

basidiospores

Rhizomorphes

Mycélium

sous corticaux |

|

Dégâts

On

constate :

1.

Un dessèchement de l’arbre commençant par la cime puis

les extrémités des branches qui est plus caractérisé en fin

d’été,

2.

L’écorce se détache facilement, dans le cas des résineux

le collet se couvre de résine.

3.

Une pourriture des racines ce qui perturbe l’alimentation

de l’arbre.

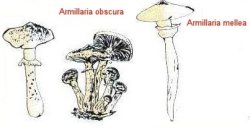

L’Armillaria

mellea peut être pathogène primaire chez les feuillus, pathogène

secondaire chez les résineux que l’Armillaria obscura

ou ostoyae peut être pathogène primaire chez les

résineux, pathogène secondaire chez les feuillus (D.S.F., 1990).

|

|

|

|

Symptômes

et éléments de diagnostic

·

Des dépérissements en taches circulaires;

·

Des champignons à chapeau et à lamelles (Carpophores),

apparaissent en touffes en automne au pied des troncs;

·

S’il n’y a pas de fructification, il faut regarder sous

l’écorce à la base du tronc , s’il n’y aurait pas des

coussinets de mycélium blanc traversé de cordons en forme de

lacets de souliers (Rhizomorphes) qui se présentent sous

deux formes (C.T.G.R.E.F.,

1980):

1.

Rhizomorphes

sous-corticaux,

aplatis, bruns plus au moins ramifiés ;

2.

Rhizomorphes

souterrains

dans le sol plus au moins cylindriques noirs;

Méthode

de lutte et recommandations

Le parasite attaquant

les parties souterraines il est particulièrement difficile de

lutter contre ses méfaits. Deux types de mesures peuvent être

envisagées, les mesures préventives essentiellement sylvicoles

et les mesures curatives d’après SAI et CHAIBEDDRA (1996):

a)

Mesures préventives :

Le parasite étant

plus actif quand les conditions physiologiques de l’arbre, sont

mauvaises, il faut donc:

·

Pratiquer des éclaircies.

·

Éviter les blessures.

·

Enlever les arbres morts.

·

Dans les peuplements artificiels, il ne faut introduire que

les essences convenant parfaitement aux conditions locales. Les

plants doivent être sains et vigoureux.

·

Quand cela est possible mélanger les essences (feuillues

et résineuses) puisque les espèces sont diversement sensibles à

l’infection.

·

Lors d’un reboisement, il ne faut surtout pas planter des

espèces sensibles à l’endroit ou ont été exploités des

sujets malades. Il faut utiliser de préférence des espèces résistantes.

·

Ne procéder à la nouvelle plantation qu’une fois le sol

désinfecté. Celui-ci doit être laissé au repos au minimum une

année après avoir déraciné les souches infectées. Remuer le

sol et y ajouter de la chaux quand cela est possible (2 à 5 Kgrs./m3).

b)

Mesures curatives :

Lorsqu’un

peuplement est attaqué, il est impératif de détecter le plus

rapidement possible les foyers d’infection de bien les délimiter.

·

Les arbres malades doivent être circonscrits par des fossés

de manière à les isoler des arbres sains par un fossé. La terre

provenant des fossés doit être rejetée à l’intérieur des

parcelles atteintes.

·

Il faut couper les arbres, les dessoucher, en prenant soin

d’enlever le maximum de racines.

·

Tout les produits de la coupe doivent être incinérés.

·

Une opération efficace, serait de rechercher les carpophores

et de les détruire dès leur apparition. Les basidiospores

assurent un mode de propagation.

·

Un certain nombre de produits chimiques ont une action

inhibitrice sur l’armillaire, on peut en asperger le sol.

Toutefois il est conseillé d’en user avec beaucoup de précautions;

C’est surtout le sulfure de carbone qui est préconisé car,

outre son action inhibitrice directe sur l’armillaire il

favorise la multiplication du trichoderma viride,

champignon qui a une action antagoniste sur l’armillaire.

Ces mesures ne sont

certes pas faciles à appliquer, et sont coûteuses, il faut au

moins veiller à une bonne sylviculture des peuplements

qui même si elle ne permet pas d’éradiquer le parasite freine

son attaque.

Méthode

d’échantillonnage:

Se placer à un

endroit où les symptômes de la maladie sont visibles et représentatifs.

Le sens de

progression du parcours est celui qui semble permettre la réalisation

la plus complète possible du parcours.

L’observation des

symptômes et dégâts est réalisé sur

tous les arbres sélectionnés dans chaque unité.

L’Agent de la

Protection des Forêts doit faire et prendre certaines précautions

lors des prélèvements du matériel infesté pour qu’ils

parviennent en bon état au laboratoire (notice: Prélèvement et

expédition des échantillons soumis à l’identification).Noter

les résultats (sévérité et % d’incidence)sur le

Rapport d’échantillonnage des Insectes et Maladies.

1.

la sévérité de la maladie est comme suite:

Nul

0

(% d’arbres atteints par la maladie ).

Trace 1

Léger 2 à 5

Moyen 6 à 25

Élevé

26 et plus.

2.

% d’incidence = Nombre

d’arbres atteints

X 100

Nombre d’arbres observés

·

Matériels

:

Carte, boussole,

podomètre, compteur de comptage, pour situé, dénombrer les

parcours et unités d’observation, et s’assurer des lieux ou

l’on passe et où l’on veut se rendre, un ruban de matière

plastique (ex.: rouge) est utile pour le marquage du point de

repère ou pour localisation du point de départ d’une virée. Couteau,

hache, sécateur, scie tronçonneuse,

écorçoir ces outils permet le prélèvement du matériel

sur l’arbre pour fin de détection, d’identification, d’évaluation

ou de vérification des dommages en cours. |

revenir

au début revenir

au début

|

La maladie du charbon

de la mère

Hypoxylon

mediterraneum (De Not - Mill.)

|

|

|

|

Hypoxylon mediterraneum

(De Not.) Mill. (Ascomycète, Pyrénomycètes, Xylariale)

appelé « la maladie du charbon de la mère » est un

chancre qui se développe sur les arbres affaiblis des différentes

essences comme les chênes, les eucalyptus, les peupliers ect.

Hypoxylon

mediterraneum

est un parasite de blessure et de faiblesse qui prend un caractère

épidémique dès que des conditions défavorables surviennent

dans un peuplement (MALENCON

et MARION., 1951 In SAI, 1997); et il est apparemment peu

dangereux, et il ne doit en aucun cas être diffusé car ces

grandes facultés de conservation, sous forme saprophyte, et sa

dissémination aisée, sous forme parasite, en font un ennemi

potentiel non négligeable (LANIER, 1986a).

|

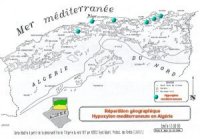

Répartition

géographique:

Hypoxylon

mediterraneum

est signalé sur l’eucalyptus au Portugal et le Maroc (LANIER, 1986a) et sur chêne liège en France,

Portugal et Italie et en subéraies d’Afrique du Nord (LANIER et

al., 1978). En Afrique, il a été signalé par, LANIER. (1986)

,et LIEUTIER et al. (1992).

Sa présence a été

constaté et confirmé par le laboratoire de pathologie I.N.R.F.)

sur chêne liège dans la forêt de Béni-Aïcha à

El-Ancer (Jijel), dans la forêt de Ouamchache (Chlef),

dans la forêt de l’Arbatache (Boumerdes), et dans la

forêt de Baïnem (Alger) ( SAI et CHAIBEDDRA, 1996).

|

|

Dégâts:

·

Dessèchement de rameaux qui s’étant aux branches, puis

au tronc.

Jaunissement

du feuillage qui se dessèchent et tombent,

Par

défaut d’alimentation causé par le chancre l’arbre dépérit

progressivement (C.T.G.R.E.F.,

1980).

|

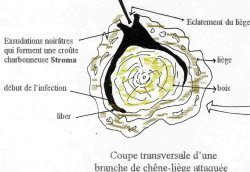

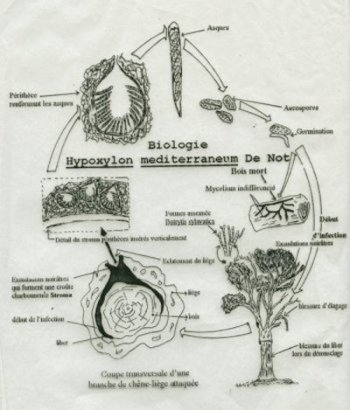

Biologie

:

|

Les ascospores

d’Hypoxylon mediterraneum , une fois libérées des asques

(voir schéma d’après SAI,

1997), vont germer sur du bois mort et constituent un foyer de

contamination et affectent des arbres par son pouvoir de pénétration

à la présence de blessures causées lors de l’élagage, de démasclages,

d’insectes etc.

Ces

ascospores donnent un mycélium indifférencié, champignon

de forme conidienne asexuée Botrytis sylvatia (TORRES,

1985).

|

|

Une

fois à l’intérieur du liber, le parasite a tendance à pénétrer

dans les vaisseaux et rayons libéro-ligneux, pour se défendre de

l’attaque, la zone malade secrète des exsudations sombres

filant des parties infestées. Le liber présente a ce stade des

zones irrégulièrement humidifiées allant d’une coloration rosâtre

à noirâtre ( symptômes initiaux de la maladie (SAI

et CHAIBEDDRA,

1996).L’exsudation

en séchant laisse un résidu partiellement goudronné, appelé le stroma

qui apparaît graduellement sous forme de plaques noires, dures et

charbonneuse dans les crevasse de l’écorce des parties malades

(TORRES,

1985).

|

|

|

|

|

|

Il est à noter que

la progression de la maladie n’est pas irréversible. Quand la

croissance des chênes liège est vigoureuse, l’infection se

paralyse et passe inaperçue, jusqu’à ce que des facteurs défavorables

(ex: La sécheresse en général) accroissent la virulence du

parasite (SAI

et CHAIBEDDRA,

1996). Si au contraire ces facteurs disparaissent, et les chênes-lièges

recouvrent leurs vigueurs végétatives, leur prédisposition à

contracter la maladie diminue et des processus de cicatrisation

commencent à partir des zones saines du liber des arbres malades,

qui vont progressivement recouvrir les

parties mortes du liber

avec un nouveau tissus. (SAI et CHAIBEDDRA,

1996). |

|

Symptômes

et éléments de diagnostic:

Lors

d’un dépérissement des arbres, tel que dessèchement de

rameaux, branches; ainsi que le jaunissement du feuillage, qui se

dessèchent et tombent, on doit chercher avec attention des

manifestations externes du parasite qui peut être à l’origine

de la maladie (MORELET,

1986a):

·

une

croûte charbonneuse sur rameaux, branches, et tronc, qui est sous

corticale, elle s’extériorise en provoquant l’éclatement du

liège indiquant ainsi la mort de l’arbre ou de la partie

atteint.

Méthode

de lutte et recommandation :

Le

seul moyen de lutte contre l’extension du champignon est le

recours aux traitements préventifs, aucun traitement curatif

n’existant maintenant. Une bonne sylviculture s’impose pour

maintenir le meilleur état sanitaire possible des peuplements (ABBAS, 1988, et KHOUS,

1990).

·

Une surveillance régulière des arbres doit être faite,

pour détecter la présence des plaques charbonneuses;

·

Il faut éliminer les parties atteintes (coupes

sanitaires);

·

Couper l’arbre au ras du sol s’il est complètement

atteint, il n’est pas nécessaire d’extraire le système

racinaire le champignon ne pouvant pas l’infecter;

·

Les produits de la coupe doivent être obligatoirement

incinérés, du fait qu’ils constituent des foyers de

contamination;

·

Il est conseillé de protéger les blessures ou plaies d’élagage

selon les moyens disponibles: badigeonnage au goudron de houille,

huile de lin. Ces blessures constituent des portes d’entrée

potentielles pour le parasite;

·

Lors du démasclage , il faut éviter d’arracher ou de

blesser le liber. Le liège doit être levé avec précaution après

s’être assuré qu’il va bien décoller (par sondage).Pour que

cette séparation se fasse facilement, le démasclage doit se

faire de préférence à l’époque ou l’assise

subiro-phellodermique est en pleine activité (montée de la sève).

L’entaille de décollement doit être limitée à l’épaisseur

du liège.(ABBAS & al., 1990; KHOUS, 1990; I.S.F., 1991; et

SAI & CHAIBEDDRA 1996).

|

revenir

au début revenir

au début

|

|

|

Se

placer à un endroit où les symptômes de la maladie sont

visibles et représentatifs.

Le sens de

progression du parcours est celui qui semble permettre la réalisation

la plus complète possible du parcours.

L’observation des

symptômes et dégâts est réalisé sur

tous les arbres sélectionnés dans chaque unité.

L’Agent de la

Protection des Forêts doit faire et prendre certaines précautions

lors des prélèvements du matériel infesté pour qu’ils

parviennent en bon état au laboratoire (notice: Prélèvement et

expédition des échantillons soumis à l’identification). Noter

les résultats (sévérité et % d’incidence)sur le

Rapport d’échantillonnage

des Insectes et Maladies.

1

- La sévérité de la maladie est comme suite:

Nul

0

(% d’arbres atteints par la maladie ).

Trace 1

Léger 2 à 5

Moyen 6 à 25

Élevé

26 et plus

2

- Pourcentage ( %) d’incidence =

Nombre d’arbres atteints

X 100

Nombre d’arbres observés

Matériels

:

Carte, boussole,

podomètre, compteur de comptage, pour situé, dénombrer les

parcours et unités d’observation, et s’assurer des lieux ou

l’on passe et où l’on veut se rendre, un ruban de matière

plastique (ex.: rouge) est utile pour le marquage du point de

repère ou pour localisation du point de départ d’une virée. Couteau,

hache, sécateur, scie tronçonneuse,

écorçoir ces outils permet le prélèvement du matériel

sur l’arbre pour fin de détection, d’identification, d’évaluation

ou de vérification des dommages en cours. |

revenir au début

revenir au début

|

La

fonte des semis est une des plus graves maladies en pépinières,

elle est responsable de la disparition rapide des jeunes

plantules en pépinières et parfois même en forêt.(GTGREF,

1980). Il s’agit d’une maladie cryptogamique causée par

des champignons microscopiques. Elle fait disparaître les

jeunes plantules dans des proportions parfois très élevées

(jusqu’à 70% à 80%) (PERRIN, 1986 In AZOUAOUI, 1996).

Elle touche la quasi-totalité des essences forestière élevées en pépinières.

Mais, elle affecte surtout les résineux. Les Cupressacées

comptent parmi les espèces les moins sensibles. En Algérie,

c’est nettement le pin d’Alep qui présente la

sensibilité la plus forte, suivi de près par le pin

maritime. Les feuilles sont en général moins sensibles

(AZOUAOUI, 1996).

|

|

Biologie

La

fonte des semis, qui se manifeste surtout lors des

printemps humides, est provoquée par divers

champignons microscopiques de la classe des Siphomycètes

et des Adelomycètes.

Les

agents de fonte vivent en saprophytes dans le sol et pénètrent

dans les tissus, tuent les cellules provoquant ainsi

le ralentissement ou la cessation des fonctions

essentielles de la plantule. Les organismes, au cycle

biologique varié, possèdent des formes de repos (sclérotes

ou chlamydospores) qui leur permettent de résister

assez longtemps à des conditions difficiles, de

persister dans le sol et d’assurer par la suite de

nouvelles infections (GTGREF, 1980).

|

|

Les

agents principaux de la fonte des semis sont les

genres Pythium spp., Fusarium spp. et Rhizoctonia.

Solani .Kühn

Remarque :

(GTGREF, 1980).

Le

développement de ces champignons est favorisé :

Par

un sol riche en matière azotée et de PH élevé (supérieur

à 5) qui fait obstacle au développement des

organismes antagonistes des agents d la fonte,

Par

une température moyenne douce (environ 20° C),

Par

un état hydrométrique élevé. |

Fonte

de semis( Photo CTGREF). |

|

|

Dégâts

et éléments de diagnostique

|

Dans un premier cas, un certain nombre de graines (cotylédons,

ridicule, tigelle), au moment de leur germination sont

contaminées dès les premiers stades(a). Elles sont

envahies par des micro-organismes pathogènes existant dans

la plupart des sols forestiers qui empêchent tout développement

de la plantule incapable de sortir du sol. Ce premier aspect

de fonte qui peut se chiffrer par la proportion de plantules

émergées par rapport au nombre de graines viables définit

de pré-émergence appelée encore « mauvaise levée ».

(GTGREF, 1980 & AZOUAOUI, 1996).

|

(a) (Photo

AZOUAOUI). |

|

Dans

un autre cas qui correspondant à la phase où La

fonte de semis se manifeste à partir de la

germination, au collet de la plantule (b) apparaît

une tache jaune-brunâtre qui noirci par la suite. A

ce niveau, les tissus altérés perdent leur

turgescence et leur rigidité, les semis se couchent

sur le sol, brunissent se dessèchent puis deviennent

difficilement visibles, La plante s’affaissent,

prend rapidement une teinte brune et fond, ils

« fondent », simultanément la maladie

progresse vers le bas et provoque la pourriture des

racines. C’est la fonte de post-émergence. Cet

aspect classique et fréquent, creusant des vides dans

les planches de semis correspond à la fonte de post-émergence.

(GTGREF, 1980 & AZOUAOUI, 1996). |

(b) (Photo

AZOUAOUI). |

Dans les cas les plus graves, les deux fontes combinées

peuvent amener le taux de plantules obtenu, par rapport au nombre de graines

susceptibles de germer à des taux de 3% (LANIER, 1962).

Les micro-organismes responsables de la fonte varient selon

les régions. Les substrats et les essences cultivées. La

variation au sein d’une même espèce végétale est peu

fréquente. (AZOUAOUI, 1996).

Les agents principaux de la fonte des semis sont les genres Pythium

spp., Fusarium spp. et Rhizoctonia. solani.

Ces agents pathogènes sont des champignons telluriques se

trouvant dans la plus parts des sols forestiers. Ils

deviennent parasites des tissus tendres des jeunes semis

qu’ils envahissent activement s’ils ne sont pas

combattus, et si toutes les conditions sont favorable

(AZOUAOUI, 1996).

Stratégie

de lutte

En

raison de la diversité des agents de fonte et des essences

cultivés, les moyens de lutte devront être adaptés cas

par cas et leur intensité sera en fonction de

l’importance des dégâts,

PERRIN (1985).

*

Précautions culturales :

-

Effectuer les semis sur des sols bien préparés, émiettés

à tendance acide par incorporation de tourbe, terre de bruyère

acide, sciure de bois (éviter les sciures à tanins :

chêne, avec rotation des semis, et litières forestières

soigneusement recueillies dans de vieux peuplement de

l’essence semée.

Cette

pratique, outre la constitution d’un milieu très

favorable à la levée, a l’intérêt d’apporter aux

jeunes semis les mycorhizes (champignons symbiotiques associés

aux racines) qui sont à la fois protectrices contre les

agents de fonte et favorables à la croissance. (AZOUAOUI,

1996).

-

Protéger les jeunes semis contre les excès de chaleur (ombrières)

et l’humidité (pas d’arrosage baignant).

-

Désinfecter soigneusement les outils de travail surtout

ceux utilisés dans les planche plus âgées, pour le désherbage

par exemple.

*

Les graines et le sol (s’ils sont infectés).

.-

Enrobage des graines :

En

fonction des résultats de l’analyse du sol faite au préalable,

on utilisera le PNCB (Quintozène) contre Rhizoctonia solani,

le prothiocarbe contre les Pythium, le bénomyl contre le

Fusarium.

-

la désinfection ménagée du sol:

avec

des fongicides à large spectre d’action tels que le

captane, le mancozèbe, le thirame, dithiocarbomate quelques

jours avant le semis, permettent de sauver une partie des

semis par des arrosages répétés, au besoin dans l’eau

d’aspersion ou l’aide de cocktails de fongicides visant

spécifiquement les espèces les plus redoutables.

-

La fumigation (bromure de méthyle, dazomet) sera retenue

dans le cas où se manifestent des risques importants ;

semis particulièrement précieux de graines rares, le

sols fortement contaminés les années précédentes.

-

l’analyse du sol avant culture

-

Une bonne précaution consiste à effectuer les semis

d’une année sur l’autre dans les endroits différents

de la pépinière (rotation des planches de semis), dont la

couche de surface devra être remplacée chaque année. |

|

|

|

revenir

au début revenir

au début

ABBAS

M., 1988. Journée

d’étude sur le chêne-liège: Note sur , l’Hypoxylon mediterraneum

( De Not.) Mellea agent parasite du chêne-liège M.H.E.F., Département

Protection des Forêts Doc. interne protection des subéraies.

ABBAS

M., AICI M.,

& KHOUS M.G., 1989. Note sur la protection des subéraies. Journée

d’étude sur le chêne-liège. 6 pp.

ANSELMI

N., 1984. Rapport de

mission en pathologie forestière (Sept.-Oct. 1984 ), dans le cadre du

projet: P.N.U.D./ F.A.O. ALG./83/013.

AZOUAOUI

G., 1994 : Mycoflore associées aux semences de pin pinaster Ait :

impact phytopathologique. Les annales de la recherche forestière en Algérie.

1er semestre, p. 44-57.

C.T.G.R.E.F.

1980 Information Technique pour la Surveillance et la Protection

Phytosanitaire de la Forêt. 2è édition 1990. Centre Technique du Génie

Rural des Eaux et Forêts. Institut pour le Développement Forestier

-France.

CHAIBEDDRA

F. 1997

Problématique des dépérissement des forêts en Algérie. Conférence

journée d’étude CFATS - Jijel mai 1997. 10 pp.

D.S.F.

1990 Manuel du Correspondant - Observateur. Ministère de l’Agriculture

et de la Forêt - Direction de l’Espace Rural et de la forêt - Département

de la Santé des forêts

F.A.O./PNUD,

1986 Rapport final Phytosanitaire en Algérie, 1986.

GTGREF 1980., Fiches techniques des Insectes et Maladies des forêts. en

collaboration avec CEMAGREF

- division Protection de la Nature

France 4 pp.

GUILLAUMIN

J.J., 1985. .

Contribution à l’étude des

armillaires phytopathogènes, en particulier du groupe Mellea: cycle

carylogique, notion d’espèce, rôle biologique des espèces. Thèse

Doct. Univers. Claude-Bernard. Lyon - France.

GUILLAUMIN

J.J., BERNARD Ch., DELATOUR C., & BELGRAND M.,

1984. Contribution à l’étude du dépérissement du chêne,

pathologie racinaire en forêt de Tronçais 21 pp.

I.S.F.

(Information Santé

des Forêts n°7), 1991 : Le dépérissement du chêne-liège

( Quercus suber). Ministère de l’Agriculture et de la Forêt -

France. Département de la santé des forêts. Janvier 1991.

KHOUS

M.G.,

1990. Réalités sur

l’état sanitaire des subéraies Algériennes: Facteurs de dégradations

et mesures impératives à prendre. Séminaire sur la Protection des

Suberaies Jijel, 1990.

KHOUS

M.G., AICI M., & ABBAS M.,

1988. Rapport de mission dans la wilaya de Jijel : dépérissement

du chêne-liège. I.N.R.F. 3 pp.

LANIER

L., 1986 La fonte des semis Notes techniques forestières n° 14 7p.

LANIER

L., 1986a. Rapport

intérimaire de mission en pathologie forestière dans le cadre du

projet: P.N.U.D./ F.A.O. ALG./83/013.

LANIER

L., 1986b. Deuxième

rapport intérimaire de mission en pathologie forestière dans le cadre

du projet: P.N.U.D./ F.A.O. ALG./83/013.

LANIER

L., JOLY P., BONDOUX P., & BELLEMERE, 1978.

Mycologie et pathologie

forestière. Tome

I. 461 pp. Ed. Masson.

1978.

LIEUTIER

F., VOULAND G., & KHOUS M.M.,

1992. Rapport de mission sur les dépérissements forestiers en Algérie

et rôle des insectes xylophages dans le cadre du projet de coopération

INRA France/ INRF - Algérie. Projet 89/HYDR/12 et, MAE/2939B.

MORRELET

M.,

1986a. Le diagnostic des

maladies fongiques en forêt. RFF XXXVIII n° spécial .

MORRELET

M.,

1986b. Pathologie

contamination forestière. Rapport de mission en pathologie forestière

(nov. - Déc., 1986 ), dans le cadre du projet: P.N.U.D./ F.A.O. ALG./83/013.

MOTTA

E., 1986 Les champignons pathogènes sur graines forestières. Bull.

OEPP. 16. p.565-569.

PERRIN

R., 1985 Compte rendu de mission en Algérie INRA. Paris 8 p. Projet

FAO-PNUD. ALG.83/103.

PIGNON

J., 1986 La sélection

pour la résistance aux maladies. RFF. XXXVIII n° spécial pp.:

228-233.

SAI

K. & CHAIBEDDRA F. 1996

Rapport préliminaire sur le dépérissement du chêne-liège ( Quercus

suber ) dans la wilaya de Jijel. Doc. interne, 7 pp.

SAI

K., 1997 Présence

de deux champignon parasites de nos forêts: l’Armillaria mellea

( Vahl. ) Quèl. et, Hypoxylon mediterraneum ( De Not.)

Mill. Conférence journée d’étude CFATS - Jijel mai 1997. 13 pp.

TORRES

J., 1985

El-Hypoxylon mediterraneum ( De Not.) Mill. y su compartamiento en las

encineras andaluces. Bol.

Serv. Plagas (2) pp.: 185-191.

ZERAIA

L., 1971 Le chêne-liège:

La récolte du liège, CNREF INRA d’Algérie 28 pp.

revenir

au début revenir

au début

|